传统智慧与现代科学的完美交融,正在为肥胖治疗开辟一条全新的路径。

随着全球肥胖人口接近19亿,肥胖已成为当今世界最严峻的公共卫生挑战之一。

在这一健康危机背景下,“药食同源” 这一源远流长的中医理念,正在现代科学的验证下展现出新的生命力。

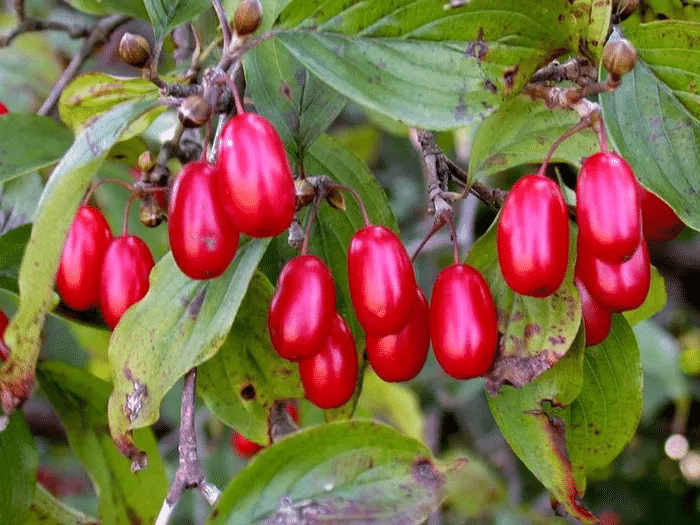

这些我们日常餐桌上的食物,蕴含着调节代谢、控制体重的惊人潜力,正在成为对抗肥胖的天然武器。

一、肥胖危机,现代医学的挑战

肥胖不仅仅是一个体重数字的增加,更是一种复杂的慢性代谢疾病。它涉及能量平衡紊乱、脂肪组织功能障碍及其引发的慢性炎症状态、胰岛素抵抗等多种病理生理变化。

传统的肥胖治疗策略主要包括合成药物和手术干预。然而,西药治疗常常伴随着不良反应,如心血管风险、胃肠道不适等,限制了其长期应用。

这使得科学家们不得不将目光转向更安全、更自然的解决方案。而“药食同源”理念指导下的天然物质,正成为研究热点。

二、药食同源,千年智慧的现代启示

“药食同源”指许多食物既有营养作用,也有药物功能,可以作为防治疾病的物质基础。根据《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》,众多药食同源中药被发掘出抗肥胖的潜力。

这些药食同源物质富含多种活性成分,包括黄酮类、皂苷类、多糖类和生物碱类等,通过多靶点、多途径的方式对抗肥胖。

与现代合成药物相比,药食同源物质具有来源广泛、易于获取、副作用小的独特优势,更适合长期预防和管理肥胖。

三、自然界的瘦身密码,活性成分与机制

1.黄酮类化合物:脂肪细胞“转化器”

黄酮类化合物是药食同源物质中最引人注目的抗肥胖成分之一。研究表明黄酮类物质能够有效抑制脂肪生成,并诱导白色脂肪向米色脂肪转化。

这一过程被称为“脂肪褐变”,对于增加能量消耗、改善代谢健康具有重要意义。

2.多糖类成分:肠道菌群“调节师”

多糖类成分是另一类重要的抗肥胖物质。药食同源食材中富含的多糖,可通过增加肠道蠕动,促使胆固醇排泄,从而减少脂肪吸收。

3.皂苷与生物碱:代谢通路“调控者”

皂苷类化合物中的生物碱类成分,也都显示出良好的抗肥胖潜力。这些活性成分能够调节与肥胖相关的各种信号通路,如AMPK通路、NF-κB信号通路等。

它们通过抑制脂肪合成、促进脂肪分解、调节炎症反应等多重机制,发挥抗肥胖作用。

四、肠道菌群,药食同源物质的关键靶点

近年来的研究越来越清晰地表明,“肠道菌群-代谢产物-宿主代谢”轴在药食同源物质抗肥胖作用中扮演着关键角色。

这些研究为理解药食同源物质的作用机制提供了新视角,也为其应用奠定了科学基础。

五、脂肪褐变,对抗肥胖的新前沿

激活脂肪褐变,即诱导白色脂肪向米色脂肪转化,是药食同源物质对抗肥胖的另一重要策略。米色脂肪具有类似棕色脂肪的产热能力,有助于消耗多余能量,而非将其储存。研究表明,多种黄酮类成分能够有效促进这一转化过程。

六、未来前景,挑战与机遇并存

尽管药食同源物质在抗肥胖方面展现出巨大潜力,但仍面临诸多挑战。目前大部分研究仍停留在临床前阶段,缺乏高质量的人类临床试验验证。

此外,药食同源物质的活性成分复杂性、生物利用度、作用机制精确解析等问题,也亟待进一步研究。

未来研究应着重于通过随机对照试验验证有前景的药食同源物质的疗效和安全性;利用组学技术和高通量筛选方法,揭示药食同源物质的复杂成分和作用靶点;以及优化提取和递送技术,提高活性成分的生物利用度。

七、结语

当现代科学遇上传统智慧,对抗肥胖的路径愈发清晰。药食同源物质凭借其多成分、多靶点、安全性高的特点,正成为肥胖防治领域的一颗新星。

从餐桌上的普通食物到调控代谢的“天然药房”,药食同源物质正在重新定义我们在对抗肥胖战争中的武器库。

参考文献

1.Zhao P, Jian J, Ren M. Research progress on effective components and mechanisms of homology of medicine and food in treatment of obesity [published online ahead of print, 2025 Jan 24]. Guangdong Pharmaceutical University Journal. 2025;37(3). doi:10.13422/j.cnki.syfjx.20241243

2.Santangelo F, Di Rosa R, Ciolli G, et al. Innovative therapeutic approaches targeting obesity: can flavonoids improve the efficacy of anti-obesogenic drugs? Int J Mol Sci. 2025;26(20):10142. doi:10.3390/ijms262010142

3.张慧, 王晨, 李慧敏, 等. 中医药通过干预细胞自噬治疗肥胖的研究进展. 中药药理与临床. 2025;41(2):112-118.

4.余平莲, 杨兴斌. 地方特色资源活性成分的营养作用机制研究进展. Food Research International. 2025;4:349-355.

5.Circulation Cardiovascular quality and outcomes. American Heart Association. 2025;18(2). https://www.ahajournals.org/journal/circoutcomes

6.Wang M, Shi L, He C, et al. Therapeutic effects of plant extracts from medicinal and edible homology on high-fat diet-induced obesity in mice and its mechanism. Guangdong University of Technology. 2021;45:102-110.

7.Singh A, Patel S, Kumar A. A systematic review of pre-clinical studies of medicinal plants found in India targeting obesity. ASPET Discovery. 2025;1:100017. doi:10.1016/j.aspet.2025.100017

8.王梦璐, 石璐, 何昶昊, 等. 中医药调控NF-κB相关信号通路治疗肥胖研究进展. 中国实验方剂学杂志. 2025;31(5):310-318.

9.Hacke W, Kaste M, Bogousslavsky J, et al. European Stroke Initiative recommendations for stroke management—update 2003. Cerebrovasc Dis. 2003;16:311-337.

10.李宏建, 陈兴洲, 曲东锋. 中药活性成分在治疗肥胖症中的作用. 实用中医内科杂志. 2023;12:45-52.

黎怡生(久健本康编辑部)